1. 착한 사람들을 위한 법 이야기-소통

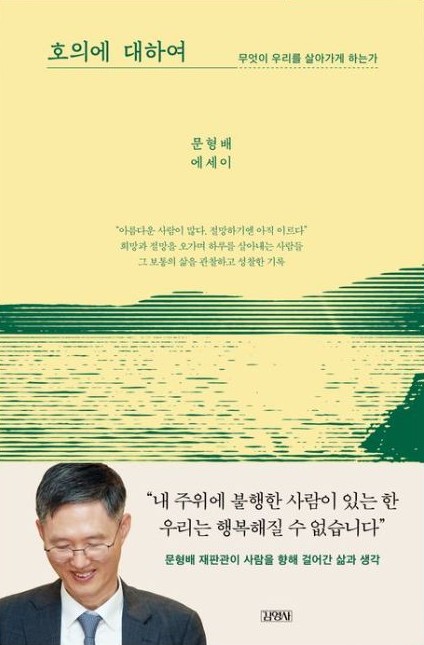

문형배 전 헌법재판소장 권한대행이 쓴 <호의에 대하여>를 읽었다. 그는 그에게 재판권을 위임한 국민들이 평범한 사람들이라고 생각한다. 그에게 재판받은 당사자들도 평범한 사람들이었다. 그런 보통 사람들에게 도움이 되려고 블로그에 쓴 글들이 차례대로 실려 있다.

문형배의 블로그 ‘착한 사람들을 위한 법 이야기’는 2006년 9월에 소통의 문을 열었다. “재판 당사자가 억울함을 호소하였지만 당사자가 법률을 몰라 제때 대처하지 못함으로써 판사인 저 역시 당사자의 억울함을 해소하지 못하는 일을 겪고 나서, 짧은 법률 지식이라도 여러 사람과 공유해야겠다는 생각으로 블로그를 시작했다.”

2. 판사라는 직업-독서·산책·등산·성찰

그는 이 책에서 자신의 직업에 대해 “판사가 죽은 사람을 살릴 수는 없다. 그러나 멀쩡한 사람을 죽일 수는 있다”고 고백한다. 더 나아가 “판사란 타인의 인생에 특히 극적인 순간에 관여하는 사람”이라며 “분쟁에 대한 충분한 이해와 인생에 대한 풍부한 경험이 없다면 자칫 그들의 인생에 커다란 짐을 지우는 오판을 할지도 모른다”고 덧붙인다.

판사는 시간이 갈수록 두려운 직업이었다. 그는 두려움을 떨치려고 독서를 시작했다. 무지·무경험·무소신을 벗어나야 재판에서 멀쩡한 사람을 죽이거나 타인의 인생에 커다란 짐을 지우지 않을 수 있다고 여겼다. 이는 그가 선고 전날 내일의 판결을 머리로 그려보고, 결론에 자신 있는지를 검증하는 발걸음을 무겁지 않게 하는 데에도 도움이 되는 일이었다.

이 책을 읽으면 그가 산을 좋아하여 정상을 고집하지 않고 오를 수 있을 때까지 오르고 내려오는 등산을 즐긴다는 것도 알 수 있다. 여럿이 어울리는 등산도 좋지만 혼자서 오르는 경우도 적지 않다. 등산은 그에게 성찰의 시간이 되는데 그러면서 여물어진 생각들은 종종 나무를 통해 형상화되었다.

3. 무엇을 위한 성찰인가

고로쇠나무를 보는 그의 생각에서는 겸손도 느껴진다. 약수로 통하는 고로쇠물을 누군가로부터 받은 이야기에서 이렇게 적었다. “나는 고로쇠나무가 될 자신은 없다. 그러나 고로쇠나무를 보호하는 사람 정도는 되고 싶다. 그것이 고로쇠나무의 혜택을 입은 사람의 도리일 것이므로.”

남해 왕후박나무 천연기념물을 만나서도 겸손을 품었다. “높이 솟구치지 않고 옆으로 퍼져 있다. 그래서 바람 부는 바닷가에서도 500년을 버틴 게 아닐까. 그렇다면 이 나무는 알고 있는 것 같다. 자신을 낮추는 것이 자신을 높이는 가장 쉬운 방법이라는 것을 말이다.”

그의 겸손은 헌법에 기초한 겸손이다. 공부를 잘하고 사법고시에 합격해서 판사가 된 것이 아니고 ‘모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 헌법에 따라 주권자인 국민이 재판할 권한을 위임했기에 판사가 될 수 있었다고 생각한다. 그래서 재판은 결과와 과정 모두 주권자를 잘 받들어 모셔야 합당하다는 것이 그의 평소 지론이다.

그는 성찰의 달인이다. ‘불의가 옳지 않다고 강조하는 일보다 불의에 대한 묵과가 옳지 않다고 강조하는 일이 더 중요하다’는 브레히트의 말을 보고도 “판사가 불의를 저지르는 삶을 살기는 어려우나 불의를 묵과하는 삶을 사는 것은 가능하다”며 자신을 돌아보았다.

체코 여행 도중 가방을 도둑맞고 경찰을 만난 경험도 결론은 성찰이었다. 억울한 상황을 제대로 설명할 수 없는 고통과 공무원이 내 말을 믿어주지 않는 답답함을 느꼈다며 “지금 나는 나에게 묻는다. 나는 남의 말을 경청하고 있는가?”라고 자문했다.

청력을 잃었다가 인공와우 수술을 받은, 말이 아주 서투른 아이를 보면서도 마찬가지였다. “어릴 때 말을 들을 수 없어서 지금 말을 제대로 못한다 하였다. 아! 대화란 듣는 게 먼저이고 말하는 게 뒤구나. 나는 말을 먼저 하고 남의 말은 나중에 듣는데….”

4. 부끄러움

잘못된 방법으로 환자와 대화하는 간호사를 보고 와서 쓴 글도 압권이다. 소통이 잘 되려면 공감 먼저 이견 나중이 바람직하다고 비판하다가 문득 “여기까지 쓰고 보니 참 부끄럽다는 생각이 들었다”고 적었다. “내가 법정에서 재판할 때 대화 방법이 간호사와 비슷하기 때문이었다.”

그런데 그는 거기서 그치지 않고 “<비폭력 대화>라는 책도 읽고 대화법을 고치려고 꾸준히 노력하고 있으며 희망을 버리지 않고 있다”고 덧붙였다. 요컨대 그는 이렇듯 조금 더 나아지려고 일상에서 애쓰는 사람이었다. 이런 면에서 보면 존 스튜어트 밀 <자유론>의 독후감도 눈길을 끈다. “지금 읽는 것이 부끄럽지만 지금이라도 읽은 것이 다행스럽다.”

5. 뭐가 되겠다는 생각을 버리고

계속 읽다 보면 이런 성찰의 지향점도 보인다. 그는 ‘혼자만 행복한 것은 부끄러운 일’이라며 자신에게 되묻는다. “주위에 불행한 사람이 있는 이상 내가 행복할 수 없다고 느낄 수는 없을까? 성공이 클수록 행복한 것이 아니라 욕망이 덜 생겨야 행복한 것은 아닐까? 내 재산이 많아야 행복한 것이 아니라 나로 인해 가난한 사람이 덜 생겨야 행복한 것은 아닐까?”

그러면서 하는 다짐은 이렇다. “나의 행복이 남의 불행에 관계한다면 나는 기다릴 것이다, 그가 행복할 때까지. 나의 행복이 남의 행복과 무관하다면 나는 기다릴 것이다, 우리가 연결될 때까지. 나의 행복이 남의 행복으로 이어진다면 나는 맘껏 누릴 것이다.” “뭐가 되겠다는 생각을 버리고 내가 한때 이곳에 있음으로 해서 단 한 사람의 삶이 행복해진다면 그것이 성공이라는 생각으로 살겠다.”

----------------------------------------------------------------------------------------------

그러고 보면 문형배는 참 행복한 사람이라는 생각이 든다. 사람과 세상과 자연 속에서 날마다 성찰하고 깨달음을 얻으면서 즐겨 이웃과 나누려는 사람이니 말이다. 하지만 따지고 보면 이렇게 품을 많이 들이지 않고도 그와 시대를 함께하며 공감을 나눌 수 있는 우리가 어쩌면 더 행복하다.

이 책의 미덕은 이밖에도 더 있다. 첫째는 적당한 유머가 여기저기 스며들어 있다. 억지스럽지도 않아서 읽다 보면 절로 웃음이 머금어진다. 둘째는 이임사·취임사·인사말·강연문도 딱딱하지 않고 온기가 느껴진다. ‘준비되지 않은 연설은 하지 않는다’는 소신에 따라 손수 작성했기 때문일 텐데, 지난 4월 4일 그가 낭독한 결정문과 닮은 듯한 느낌이 있다.

김영사. 1만8,800원. 407쪽.

*** 전라도닷컴 2025년 11월호에 실은 글입니다.

'그냥' 카테고리의 다른 글

| 문형배 세 시간 인터뷰 (4) | 2025.07.19 |

|---|---|

| JTBC가 못 잡아낸 이준석의 거짓말 (5) | 2025.05.24 |

| 1945년 만들어진 미제 군용 수통 (0) | 2025.05.20 |

| 공범을 통신 조회만 한 검찰 (0) | 2025.05.20 |

| KBS 수신료 분리 고지서를 보면서 (1) | 2025.05.20 |